[문화야 놀자]죽은 공간, 예술로 부활하다

MBC 뉴미디어뉴스국 입력 2016.04.29. 12:15 수정 2016.04.29. 12:20

죽은 공간, 예술로 부활하다

버려진 땅, 텅 빈 시설물, 수명이 다한 건물.

흉물처럼 남을 뻔했던 공간이 다시 태어났다. 80년 전 금광부터 문 닫은 취수장, 녹슨 물탱크까지. ‘쓸모’가 없어진 것들이 예술의 옷을 입은 것이다. 서울과 인근 도시의 폐공간 3곳에서 벌어진 놀라운 변화. 더 주목할 사실이 있다. 3곳 모두 옛 모습을 대부분 유지하고 있다. 원래 공간의 쓰임새가 전해주는 감성을 지키기 위해, 최소한의 손질로 변화를 시도했기 때문이다.

겉모습은 전혀 다르지만 같은 생각으로 부활한, 새로운 문화의 성지들. 지금부터 만나보자.

첫 번째 부활.

비린내 나던 폐광에 피어난 꽃, 광명동굴

‘금광, 젓갈 저장고, 공연장, 와인창고’

도대체 어울리는 구석 하나 없는 저 네 개의 단어가 시간을 초월해 한 공간에 머물렀다는 게 가능할까?

광명동굴은 ‘그렇다’고 말한다. 1930년 일제 강점기에 문을 연 금광. 5백여 명의 조선인 광부가 하루 250톤의 광석을 채굴하던 곳이다. 당시 이름은 ‘시흥광산’이었다. 강제노역과 수탈의 현장이었던 시흥광산은 1971년 폐광됐다. 버려진 공간은 한때 젓갈 저장고로 쓰였다. 3천여 통의 새우젓이 동굴을 가득 채웠고, 비린내가 주변까지 진동했다.

5년 전 여름, 광명시가 이 폐광을 샀다.

40년 만에 어둠을 걷어내고, 이름도 ‘광명동굴’로 바꿨다. 질퍽거리던 바닥을 말끔히 포장했고, 머리 위 암벽도 안전을 위해 철제 구조물로 덮었다. 길이 7.8km, 100만여㎡의 갱도는 스무 개의 테마를 가진 공간으로 옷을 갈아입었다.

동굴의 재탄생. 시민들의 반응은 폭발적이었다. 개방 이후 210만 명이 넘는 관람객이 이곳을 찾았고, 지난해부터는 유료 개장을 했다.

우리나라 최초의 ‘동굴 공연장’

“동굴의 형태를 보존하면서, 그 특성을 최대한 살릴 수 있는 방안은 뭘까?”

고민 끝에 내린 결론은 ‘공연장’이었다. 깊고 어두운 지하에 공연장이라니, 의아할 수도 있지만 지하 암벽은 인공 스피커가 구현할 수 없는 천연의 울림을 낼 수 있다는 점에 착안했다.

부지를 마련하기 위해 4천 톤이 넘는 흙을 손으로 파냈다. 좁은 갱도에 중장비가 진입할 수 없었기 때문이다. 결국 350개의 좌석과 음향시설을 갖춘 국내 최초 동굴 공연장이 완공됐고, 광명동굴의 대표적인 명소로 자리매김했다.

* 사진출처 : 광명동굴 동굴기획팀

천혜의 와인저장고

폭이 1m 남짓했던 수평갱도는 와인동굴이 됐다.

사시사철 볕이 들지 않고, 일정한 온도와 습도가 유지되는 곳. 동굴은 와인을 저장하기에 최적의 조건을 갖추고 있었다. 전국 18개 시·군에서 온 100여 종의 와인을 보관하며, 어느새 어엿한 ‘한국의 와인 메카’로 떠올랐다.

테마별 체험관부터 공연장, 와인저장고까지. 일제 강점기 광부들이 직접 파내려간 아픔의 동굴은, 이렇게 80여 년 만에 온전히 우리 시민에게 되돌아왔다.

두 번째 부활.

버려진 물탱크에 쓴 시(詩), 윤동주 문학관

“너무 놀라웠다. 보물을 찾은 것 같았다.”

- 이소진(49), 건축가.

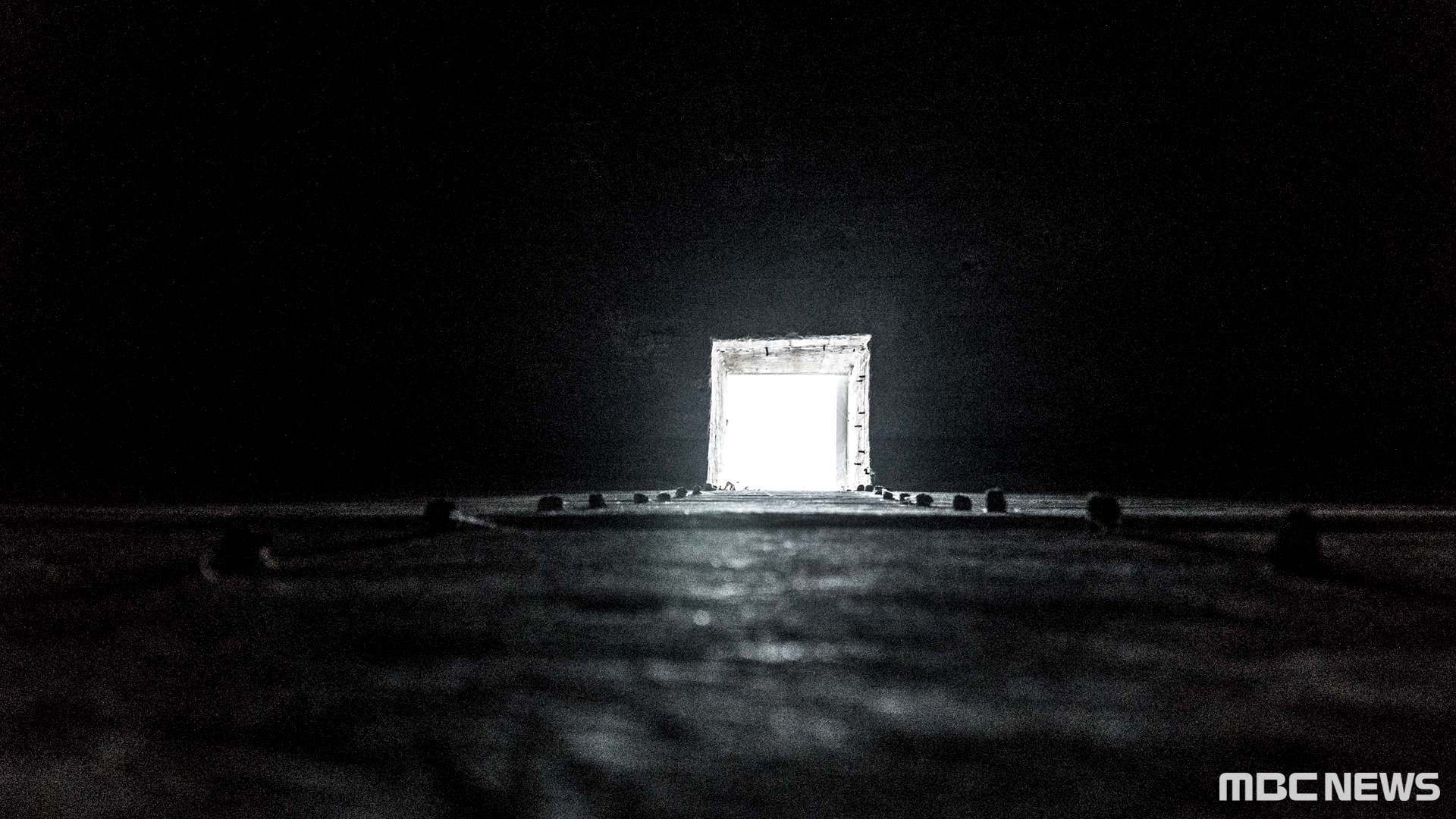

종로구 청운동의 낡은 수도 가압장. 이소진 건축가는 2011년 이 곳을 윤동주 문학관으로 꾸며달라는 의뢰를 받았다. 건물 옥상 정원을 설계하던 중, 감춰져 있던 2개의 물탱크가 발견됐다. 작은 구멍이 뚫려 있었고, 그 사이로 빛이 간신히 새어 들어가고 있었다.

건축가는 직감했다. 이 물탱크들을 ‘윤동주를 닮은 공간’으로 만들어야겠다고.

‘열린 우물’

물탱크 한 곳은 지붕을 걷어냈고, 한 곳은 그대로 두었다. 지붕을 걷어낸 물탱크는 ‘열린 우물’로 이름 지었다. 묵직한 철문을 밀면, 현실을 한 꺼풀 벗겨낸 듯한 공간이 펼쳐진다. 묵은 물때가 켜켜이 쌓인 벽. 올려다보면 맑은 하늘이 한눈에 담기고, 팥배나무가 부끄러운 듯 고개를 살짝 내밀고 있다.

어둠뿐이던 물탱크에 든 밝은 볕. 어두운 시대를 비추던 윤동주의 시가 떠오르지 않을 리 없다.

“우물 속에는 달이 밝고 구름이 흐르고

하늘이 펼치고 파아란 바람이 불고

가을이 있고 추억처럼 사나이가 있습니다”

- 윤동주, 자화상

‘닫힌 우물’

지붕을 걷어내지 않은 다른 한 개의 물탱크.

어두컴컴한 내부와 서늘한 공기는, 윤동주가 고문 끝에 생을 마감했던 후쿠오카 형무소를 닮았다. 높은 천장에 뚫린 작은 틈에서는 가느다랗지만 선명한 빛이 어둠을 파고들 듯 떨어진다. 암울했던 시대의 한가운데를 살았던, 짧았지만 선명했던 시인의 일생처럼.

비웠더니, 채워졌다

“공간 자체가 가진 힘이 충분해 최대한 비우려고 했다”

- 이소진(49), 건축가.

건축가는 이 낡은 수도 가압장을 문학관으로 꾸미며, 크게 뭘 더하려 하지 않았다. 40년 넘게 같은 자리를 지키며 마을 풍경의 일부가 된 수도 가압장. 그 원형을 잃지 않는 것만으로도 가치 있는 일이라 믿었기 때문이다. 물탱크를 개조한 두 개의 우물은 겉보기에는 여전히 낡고 초라하다. 그러나 시인의 삶을 오롯이 전한다는 전시관 개관의 목적은 오히려 더 분명하게 드러나 보였다. 꾸미는 작업을 줄인 만큼, 윤동주의 삶이 채워졌다.

세 번째 부활.

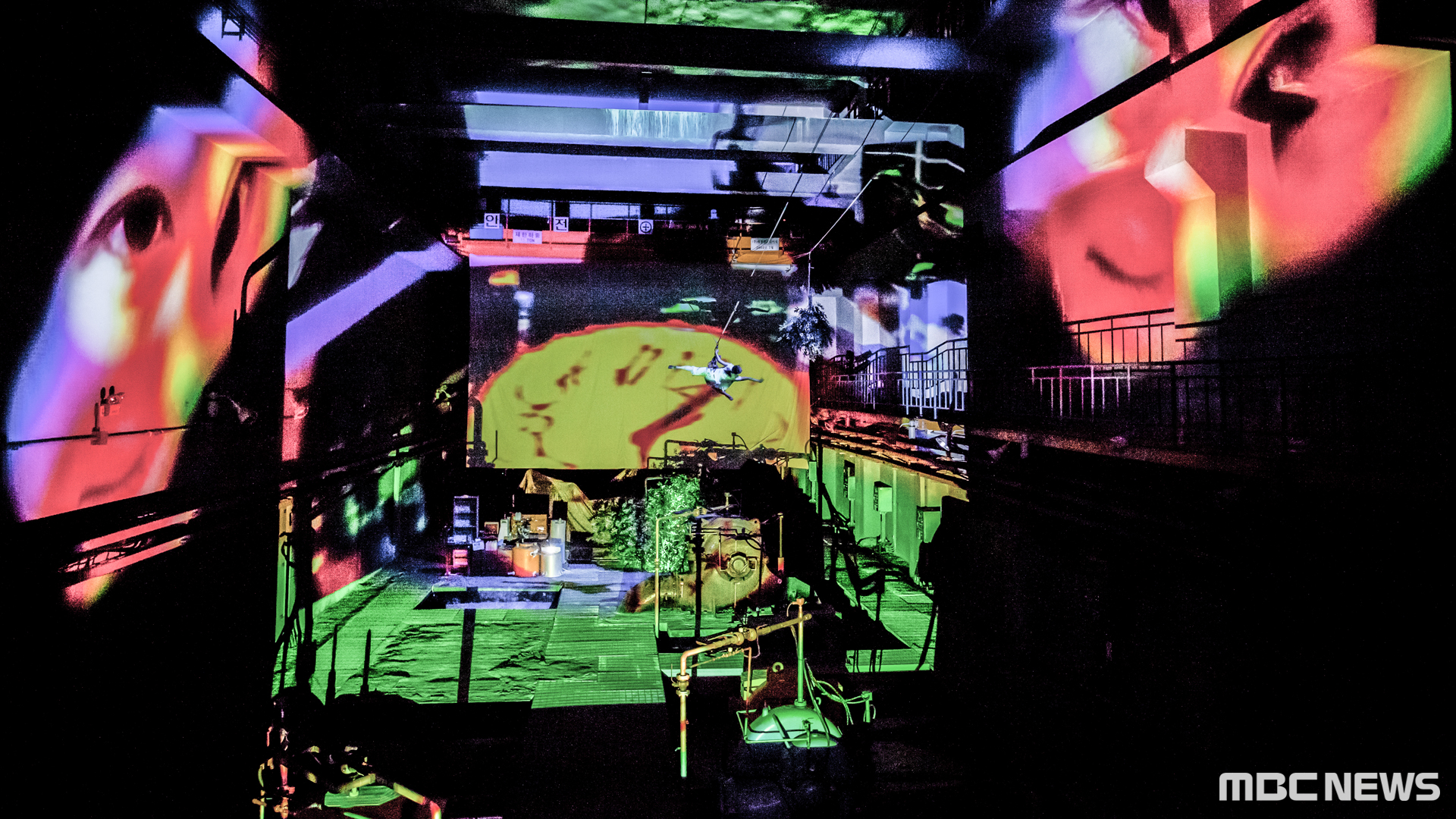

물 대신 예술을 공급하는 취수장, 서울거리예술창작센터

2011년, 취수장이 수명을 다했다. 그리고 잠시 방치됐다. 멈춰버린 모터에는 먼지가 쌓여갔다.

4년 후, 용도 폐기된 5천 평의 취수장이 새 옷을 갈아입었다. 예술 센터로 거듭난 것이다. 칙칙했던 잿빛 건물 외벽은 프랑스 작가의 상상으로 메워졌다. 텅 빈 광장은 거리문화로 가득 찼다. 서커스 공중 곡예, 텀블링, 상모돌리기. 시대와 세대를 넘나드는 ‘길거리 예술’들이 이 취수장 바닥을 물이 아닌 땀으로 적셨다.

* 사진출처 : 서울문화재단

“이 예술 센터가 특별해 보이는 건, 취수장 펌프시설 등의 옛 정취가 담겨 있기 때문입니다”

- 조동희 서울문화재단 축제기획팀장(47)

예술 센터 곳곳에는 물탱크 사다리 등 과거 취수장에서 사용됐던 유산들이 그대로 남아 있다. 지난해 이곳에서 공연된 설치극 <제11막 4장>에서는, 남겨진 취수 펌프와 낡은 공간 자체가 주인공이 되기도 했다.

* 사진출처 : 서울문화재단

옛 화학공장에 들어선, 중국 현대미술의 중심지 ‘북경 798 예술거리’

옛 화력발전소를 개조한, 영국 런던의 새로운 랜드마크 ‘테이트 모던 전시관’

버려진 공간에 예술의 옷을 입히는 작업은 세계적인 흐름이 됐다. 적은 건축 비용으로 용도를 바꿀 수 있다는 경제적 측면도 크지만, 현대인들이 ‘폐공간의 변신’에 더 관심을 갖는 이유에는 ‘추억’이 차지하는 지분이 클지도 모른다.

옛 공간을 기억하는 사람들이 느끼는 향수와 새 공간이 선물하는 문화적 향기가 적절히 버무려질 때, 버려진 땅은 비로소 시대를 아우르는 예술의 심장부로 기능할 것이다.

MBC NEWS에서 더 선명하게 보실 수 있습니다. ☞☞바로가기[문화야놀자]

'* 문화(누림,누리리)' 카테고리의 다른 글

| 산티아고 걷기_이홍로 (0) | 2016.07.27 |

|---|---|

| EP/SP/LP 레코드(Record)의 역사와 종류 (0) | 2016.07.12 |

| 대통령의 말과 책읽기 (0) | 2016.03.23 |

| [스크랩] <결혼과 가족>강의자료 (0) | 2009.05.06 |

| [스크랩] <<獨예술가 (0) | 2008.04.23 |