출처 : 문화생활일반

글쓴이 : 한겨레 원글보기

메모 :

[한겨레] 불교미술 걸작인 통일신라 석굴암의 건축 모델은 아프가니스탄 석굴과 로마 신전?

불교미술사가인 이주형 서울대 교수가 현재 내전 중인 아프가니스탄 지역 고대 석굴이 8세기 작품인 석굴암의 설계 당시 유력한 모티브였으며, 그 뿌리는 1~2세기 로마시대 신전건축(판테온)까지 거슬러 올라간다는 연구 결과를 발표했다.

이 교수는 이달 말 발간될 중앙아시아 학회의 학술지 <중앙아시아 연구> 11호에 ‘인도·중앙아시아의 원형당과 석굴암’이란 논문을 싣고 이런 파격적 주장을 폈다.

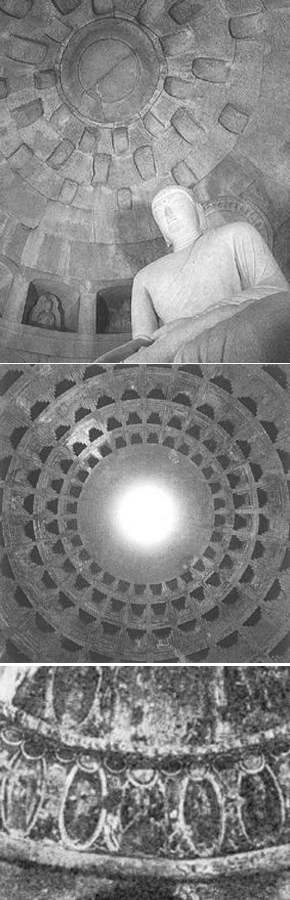

석굴암은 각진 네모꼴의 들머리 전실과 큰 부처상(본존불)과 보살상 부조 등이 있는 안쪽의 둥그런 원모양 본실로 나뉜다. 이 교수는 이 특유의 건축양식은 6~8세기 아프가니스탄 힌두쿠시 산맥 기슭의 바미얀 석굴(세계 최대의 대불상이 있었으나 2001년 탈레반이 폭파했다) 과 그 북쪽 하이박 지역 탁트이루스탐의 일부 석굴과 매우 닮았으며 시기적으로도 거의 일치한다는 견해를 내놓았다. 천장, 주실-전실 모양 등 세부 얼개의 유사성과 영향관계를 자신의 현지 답사와 60년대 이후 현지 조사 보고서를 인용해 고증한 것이다.

네모꼴전실·원모양 본실 등

건축양식·연꽃장식 비슷

고대 판테온에 뿌리

학계통설과 달라 논란예고

글의 논거를 보면 바미얀, 하이박의 석굴들은 “ 원형 평면과 돔형 천장이 석굴암과 유사성이 있고, 네모진 방형 전실 얼개도 석굴암과 공통으로 발견할 수” 있다. 안쪽 벽을 깊이 판 감실을 수평으로 여러개 만들고 그 안에 상을 새긴 부조들을 줄지어 놓은 얼개도 비슷하다. 또 하이박에서 발견된 5~8세기 탁트이루스탐 석굴 가운데 제1굴은 천장에 수많은 연꽃들이 9개 동심원 모양으로 장식을 하고 있는 원형주실 구조여서 석굴암 천장 연화 장식과도 일치한다. 다만 아프간과 달리 석굴암 주실 중앙에 불상이 놓여있는 것은 인도 본토에서 영향받은 신라 장인들의 독창적 디자인이라는 게 그의 견해다.

이 교수는 또 이런 아프간 석굴 양식의 뿌리는 기원 1세기 로마시대 돔+아치 형태의 판테온이며, 이런 양식이 이란 고대 왕조 사산조를 통해 동쪽 아프간으로 점차 전래된 산물로 해석했다. 여기에 7~8세기 석굴암 건립 시기를 전후해 혜초를 비롯한 수행승들이 중국 서역과 아프가니스탄을 거쳐 인도를 자주 왕래했으므로 이때 전파된 현지 석굴에 대한 기억이나 메모가 석굴암 설계자들의 모델링에 영향을 미쳤다는 것이다.

반면 국내 학계의 통설은 석굴암 건축얼개의 기원이 인도 본토나 인도 서북지방인 간다라, 중국 신장 등지의 석굴에서 비롯됐다는 것이어서 그의 주장은 논란을 부를 것으로 보인다. 민병훈 국립중앙박물관 아시아 부장은 “동서문화교섭사의 측면에서 충분히 개연성이 있는 흥미로운 가설”이라면서도 “기존 견해와 정반대로 서구쪽 기원설로 비약한 것이므로 심도있는 검증이 필요하다”고 평가했다.

노형석 기자 nuge@hani.co.kr

<< 온라인미디어의 새로운 시작. 인터넷한겨레가 바꿔갑니다. >>

2007년 1월 22일 (월) 17:51 한겨레

석굴암은 아프간 석굴 본떴다?

|

불교미술사가인 이주형 서울대 교수가 현재 내전 중인 아프가니스탄 지역 고대 석굴이 8세기 작품인 석굴암의 설계 당시 유력한 모티브였으며, 그 뿌리는 1~2세기 로마시대 신전건축(판테온)까지 거슬러 올라간다는 연구 결과를 발표했다.

이 교수는 이달 말 발간될 중앙아시아 학회의 학술지 <중앙아시아 연구> 11호에 ‘인도·중앙아시아의 원형당과 석굴암’이란 논문을 싣고 이런 파격적 주장을 폈다.

석굴암은 각진 네모꼴의 들머리 전실과 큰 부처상(본존불)과 보살상 부조 등이 있는 안쪽의 둥그런 원모양 본실로 나뉜다. 이 교수는 이 특유의 건축양식은 6~8세기 아프가니스탄 힌두쿠시 산맥 기슭의 바미얀 석굴(세계 최대의 대불상이 있었으나 2001년 탈레반이 폭파했다) 과 그 북쪽 하이박 지역 탁트이루스탐의 일부 석굴과 매우 닮았으며 시기적으로도 거의 일치한다는 견해를 내놓았다. 천장, 주실-전실 모양 등 세부 얼개의 유사성과 영향관계를 자신의 현지 답사와 60년대 이후 현지 조사 보고서를 인용해 고증한 것이다.

네모꼴전실·원모양 본실 등

건축양식·연꽃장식 비슷

고대 판테온에 뿌리

학계통설과 달라 논란예고

글의 논거를 보면 바미얀, 하이박의 석굴들은 “ 원형 평면과 돔형 천장이 석굴암과 유사성이 있고, 네모진 방형 전실 얼개도 석굴암과 공통으로 발견할 수” 있다. 안쪽 벽을 깊이 판 감실을 수평으로 여러개 만들고 그 안에 상을 새긴 부조들을 줄지어 놓은 얼개도 비슷하다. 또 하이박에서 발견된 5~8세기 탁트이루스탐 석굴 가운데 제1굴은 천장에 수많은 연꽃들이 9개 동심원 모양으로 장식을 하고 있는 원형주실 구조여서 석굴암 천장 연화 장식과도 일치한다. 다만 아프간과 달리 석굴암 주실 중앙에 불상이 놓여있는 것은 인도 본토에서 영향받은 신라 장인들의 독창적 디자인이라는 게 그의 견해다.

이 교수는 또 이런 아프간 석굴 양식의 뿌리는 기원 1세기 로마시대 돔+아치 형태의 판테온이며, 이런 양식이 이란 고대 왕조 사산조를 통해 동쪽 아프간으로 점차 전래된 산물로 해석했다. 여기에 7~8세기 석굴암 건립 시기를 전후해 혜초를 비롯한 수행승들이 중국 서역과 아프가니스탄을 거쳐 인도를 자주 왕래했으므로 이때 전파된 현지 석굴에 대한 기억이나 메모가 석굴암 설계자들의 모델링에 영향을 미쳤다는 것이다.

반면 국내 학계의 통설은 석굴암 건축얼개의 기원이 인도 본토나 인도 서북지방인 간다라, 중국 신장 등지의 석굴에서 비롯됐다는 것이어서 그의 주장은 논란을 부를 것으로 보인다. 민병훈 국립중앙박물관 아시아 부장은 “동서문화교섭사의 측면에서 충분히 개연성이 있는 흥미로운 가설”이라면서도 “기존 견해와 정반대로 서구쪽 기원설로 비약한 것이므로 심도있는 검증이 필요하다”고 평가했다.

노형석 기자 nuge@hani.co.kr

<< 온라인미디어의 새로운 시작. 인터넷한겨레가 바꿔갑니다. >>

'* 역사' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 미국의 대 중국 포위 전략 (0) | 2007.01.29 |

|---|---|

| [스크랩] <"동북공정은 껍데기, '동북사지' 주목해야"> (0) | 2007.01.28 |

| [스크랩] “갑신정변 ‘김옥균 일기’는 일본인이 쓴 위작” (0) | 2006.11.13 |

| 대승사론현의기’(大乘四論玄義記) (0) | 2006.10.17 |

| [스크랩] NYT등 美언론, 北핵실험 지도 ‘동해→일본해’ (0) | 2006.10.17 |