출처 : 태안 앞바다 기름유출

글쓴이 : 서울신문 원글보기

메모 :

[서울신문]기름유출 사고의 직접적 피해를 입은 충남 태안 갯벌에 사는 갯지렁이 등 저서(底棲)생물에 ‘개체 천이’(遷移·군락을 구성한 종들이 시간의 추이에 따라 바뀌어가는 현상)가 발생할 가능성이 높다는 주장이 나왔다. 생물의 회복 사이클도 10년 이상 걸릴 것으로 예상됐다.

1995년 씨프린스호 사고 이후 10년간 ‘유류 오염의 환경 모니터링’ 조사에 참여한 한국해양연구원 유재명 박사는 17일 태안 갯벌 생물계의 천이에 따른 생태계 교란을 지적했다. 그는 “앞으로 갯벌 생태계가 복원되더라도 사고 전의 생물군이 돌아오지 못할 가능성이 있다.”며 “설사 돌아오더라도 개체 천이에 따른 생물의 구성 종이 바뀌면서 생태계 교란이 발생할 수 있다.”고 밝혔다.

씨프린스호 사고로 전남 금오도의 갯지렁이는 기름 적응력이 뛰어난 것으로 확인됐다. 이에 따른 생태계 교란은 진행되고 있다.

유 박사는 “씨프린스호 사고 전에는 여수 앞바다에 개체 수가 미미했던 종이 사고 이후 다수 종으로 바뀌거나 다수 종이 소수 종으로 전락한 사례도 있다.”고 설명했다.

유 박사는 또 “씨프린스호 사고로 소리도 주변 바닥은 3년간 생물체의 산란이 없었다.”면서 “지난 13일 찾은 태안 갯벌은 이미 기름이 10∼15㎝ 스며들어 갯지렁이 등이 살 수 있는 조건을 넘어섰으며, 자연 정화에 따른 생물 회복 기간이 10년은 넘을 것”이라며 갯벌 생태계의 마비를 우려했다.

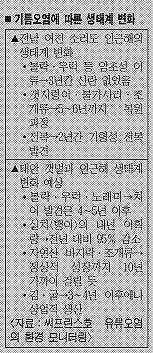

‘씨프린스호 유류 오염의 환경 모니터링’ 보고서에 따르면 볼락과 우럭 등 암초 등에 살면서 이동이 없는 암초성 어류(정착성 어류)는 소리도 근해에서 3년간 산란이 없었던 것으로 조사됐다. 하지만 멸치 등 회유 어종은 발견됐다. 또 사고 지점인 소리도 인근의 금오도와 연도의 갯벌 생태계는 사고 이후 5∼6년째 복원 중이었다.

2003년 8월∼2006년 3월 환경 모니터링에서도 소리도의 경우 저서생물의 개체 수가 완전히 회복되지 않은 것으로 나타났다. 유 박사는 “사고 10년이 지났음에도 불구하고 갯벌 생태계는 여전히 기름의 흔적이 남아 있었다.”면서 “하지만 부유 생물과 어류, 암반 조간대의 생태계는 거의 자연 생태로 회복됐다.”고 말했다. 사실상 자연 생태계의 기름 치유 기간은 10년 이상이라는 것이다.

그는 씨프린스호와 태안 기름유출 사고를 비교하면 ‘태안 갯벌 재앙’이라고 주장했다.

태안 기름유출 사고가 씨프린스호 때보다 나쁜 점으로 ▲서해는 삼면이 막힌 폐쇄적인 환경 ▲높은 조석간만의 차이 ▲이에 따른 바닷물의 늦은 자기 정화 ▲손상된 갯벌의 방대한 규모 ▲바다 밑바닥에 사는 다양한 생물종 ▲계절(겨울)에 따른 북서풍 등을 꼽았다. 반면 갯벌 규모가 커 스며든 기름의 양이 씨프린스호 때보다 적다는 것을 그나마 좋은 점으로 지적했다.

유 박사는 “소리도 인근해의 기름 오염은 사고 이후 바로 덮친 태풍과 조류 소통이 원활한 남해안이라는 지리적 특성 덕분에 수중 회복이 빠른 편이었다.”면서 “하지만 태안은 최악의 조건들이 맞물리면서 갯벌의 회복 속도가 더딜 수밖에 없을 것”이라고 내다봤다. 그는 이번 기름유출 사고로 우선 태안 대표 어종인 망둥어와 뱅어(실치) 등이 직격탄을 맞을 것으로 예상했다. 실치의 경우 내년 어획량이 전년 대비 95%가량 줄 것으로 전망했다. 또 자연산 우럭과 볼락, 노래미 등은 4∼5년 후에나 치어를 볼 수 있을 것으로 내다봤다. 김과 굴 등은 3∼4년 후에나 상업적 생산이 가능할 것으로 전망했다. 자연산 바지락 등 조개류는 10년이라는 시간이 필요할 것으로 추정했다.

김경두기자 golders@seoul.co.kr

[ 관련기사 ]

2007년 12월 18일 (화) 04:00 서울신문

[단독] “조개류 복원 10년 더 걸려”

|

1995년 씨프린스호 사고 이후 10년간 ‘유류 오염의 환경 모니터링’ 조사에 참여한 한국해양연구원 유재명 박사는 17일 태안 갯벌 생물계의 천이에 따른 생태계 교란을 지적했다. 그는 “앞으로 갯벌 생태계가 복원되더라도 사고 전의 생물군이 돌아오지 못할 가능성이 있다.”며 “설사 돌아오더라도 개체 천이에 따른 생물의 구성 종이 바뀌면서 생태계 교란이 발생할 수 있다.”고 밝혔다.

씨프린스호 사고로 전남 금오도의 갯지렁이는 기름 적응력이 뛰어난 것으로 확인됐다. 이에 따른 생태계 교란은 진행되고 있다.

유 박사는 “씨프린스호 사고 전에는 여수 앞바다에 개체 수가 미미했던 종이 사고 이후 다수 종으로 바뀌거나 다수 종이 소수 종으로 전락한 사례도 있다.”고 설명했다.

유 박사는 또 “씨프린스호 사고로 소리도 주변 바닥은 3년간 생물체의 산란이 없었다.”면서 “지난 13일 찾은 태안 갯벌은 이미 기름이 10∼15㎝ 스며들어 갯지렁이 등이 살 수 있는 조건을 넘어섰으며, 자연 정화에 따른 생물 회복 기간이 10년은 넘을 것”이라며 갯벌 생태계의 마비를 우려했다.

‘씨프린스호 유류 오염의 환경 모니터링’ 보고서에 따르면 볼락과 우럭 등 암초 등에 살면서 이동이 없는 암초성 어류(정착성 어류)는 소리도 근해에서 3년간 산란이 없었던 것으로 조사됐다. 하지만 멸치 등 회유 어종은 발견됐다. 또 사고 지점인 소리도 인근의 금오도와 연도의 갯벌 생태계는 사고 이후 5∼6년째 복원 중이었다.

2003년 8월∼2006년 3월 환경 모니터링에서도 소리도의 경우 저서생물의 개체 수가 완전히 회복되지 않은 것으로 나타났다. 유 박사는 “사고 10년이 지났음에도 불구하고 갯벌 생태계는 여전히 기름의 흔적이 남아 있었다.”면서 “하지만 부유 생물과 어류, 암반 조간대의 생태계는 거의 자연 생태로 회복됐다.”고 말했다. 사실상 자연 생태계의 기름 치유 기간은 10년 이상이라는 것이다.

그는 씨프린스호와 태안 기름유출 사고를 비교하면 ‘태안 갯벌 재앙’이라고 주장했다.

태안 기름유출 사고가 씨프린스호 때보다 나쁜 점으로 ▲서해는 삼면이 막힌 폐쇄적인 환경 ▲높은 조석간만의 차이 ▲이에 따른 바닷물의 늦은 자기 정화 ▲손상된 갯벌의 방대한 규모 ▲바다 밑바닥에 사는 다양한 생물종 ▲계절(겨울)에 따른 북서풍 등을 꼽았다. 반면 갯벌 규모가 커 스며든 기름의 양이 씨프린스호 때보다 적다는 것을 그나마 좋은 점으로 지적했다.

유 박사는 “소리도 인근해의 기름 오염은 사고 이후 바로 덮친 태풍과 조류 소통이 원활한 남해안이라는 지리적 특성 덕분에 수중 회복이 빠른 편이었다.”면서 “하지만 태안은 최악의 조건들이 맞물리면서 갯벌의 회복 속도가 더딜 수밖에 없을 것”이라고 내다봤다. 그는 이번 기름유출 사고로 우선 태안 대표 어종인 망둥어와 뱅어(실치) 등이 직격탄을 맞을 것으로 예상했다. 실치의 경우 내년 어획량이 전년 대비 95%가량 줄 것으로 전망했다. 또 자연산 우럭과 볼락, 노래미 등은 4∼5년 후에나 치어를 볼 수 있을 것으로 내다봤다. 김과 굴 등은 3∼4년 후에나 상업적 생산이 가능할 것으로 전망했다. 자연산 바지락 등 조개류는 10년이라는 시간이 필요할 것으로 추정했다.

김경두기자 golders@seoul.co.kr

[ 관련기사 ]

'* 환경(둘레치기)' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] <태안 생태복원 희망보인다..철새 다시찾기 시작> (0) | 2007.12.21 |

|---|---|

| [스크랩] [단독] “태안 앞바다 기름 초기 방제인력 유독성 물질에 노출 가능성 (0) | 2007.12.21 |

| [스크랩] “태안 기름유출, 완전 복구에 10년 이상 걸릴 듯” (0) | 2007.12.19 |

| [스크랩] 이름없는 해안 ‘기름 절벽’에 특전사 있었다 (0) | 2007.12.19 |

| [스크랩] 태안 '특별재난지역 선포' 하기는 했나 (0) | 2007.12.15 |